Le mariage au Moyen âge.

A la suite du droit romain, le mariage est défini au Moyen Age comme l’institution entre l’homme et la femme d’une

communauté de vie et de biens, socialement reconnue, et constitue le cadre d’une descendance légitime. Comme dans toute société, le mariage forme « la clé de voûte de l’édifice social » (Duby,

1981, p. 23); et c’est pourquoi il a été l’enjeu de tensions et de conflits parfois très vifs, notamment entre l’Eglise et l’aristocratie. Progressivement, en une lutte sans cesse reprise entre

IVe et XIIIe siècle, l’Eglise s’est employée à contrôler les règles de l’alliance, imposant le modèle inédit d’un mariage strictement monogame, indissoluble et fortement exogame. D’abord suspect

en raison de son lien avec les oeuvres de la chair et méprisé par rapport à l’état des vierges et des chastes, le mariage s’est vu revalorisé par les clercs qui, amplifiant à l’époque

caroligienne puis dans le mouvement de la Réforme grégorienne des thèmes esquissés par saint Augustin, ont finalement exalté en lui le cadre de vie légitime et pieux caractéristique de l’état

laïque. Au terme de ce processus, rendu plus nécessaire encore par le refus de l’institution matrimoniale chez les hérétiques des XIe-XIIe siècles, le mariage se trouve inclus, au cours du XIIe

siècle dans le septénaire des sacrements (Gaudemet, 1987). En ce qui concerne le rite matrimonial, le droit romano-canonique voit dans le consentement des époux le critère essentiel d’institution

de l’alliance, tandis que la forme même du rite, très variable selon les lieux et les époques, relève de la coutume. Pourtant, sans toutefois y parvenir pleinement, notamment en Italie centrale

où le mariage reste un rituel privé et laïque (Klapisch-Zuber, 1990), l’Eglise cherche à renforcer son contrôle sur le rituel matrimonial. La liturgie des bénédictions nuptiales se développe à

partir du XIè siècle, sans toutefois devenir impérative. Tout comme la célébration du mariage ante faciem ecclesiae, la présence d’un prêtre est encouragée, même si elle ne devient une condition

obligatoire de validité que lors du Concile de Trente.

Sans pouvoir considérer ici les représentations de l’état conjugal, on se limitera à évoquer les formes du rite

matrimonial, en considérant successivement le mariage humain puis différents cas de mariage symbolique (on exclura également les représentations des festivités nuptiales, telles qu'elles

apparaissent dans les Noces de Cana). Enfin, il faut souligner que les pratiques matrimoniales ont été l’occasion d’une intense production d’objets, souvent ornés d’un riche décor (bagues,

colliers, ceintures, plats, cassoni...).

Le mariage humain.

Si l’art des sarcophages était dans l’Antiquité une occasion de figurer le mariage de simples citoyens, cette possibilité connaît une éclipse au cours du Moyen Age, pour ne

réapparaître, de façon encore exceptionnelle, qu’à la fin de cette période, comme en témoigne le portrait du couple Arnolfini, interprété précisément comme témoignage pictural de la célébration

légitime du rite matrimonial (Londres, National Gallery, Jan van Eyck, panneau, 1434; Panofsky, 1971, p. 201-203). Au Moyen Age, la figuration du mariage de contemporains conserve toutefois une

certaine importance dans le domaine byzantin, en ce qui concerne les couples impériaux.

C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’est produite une part importante des bijoux de mariage déjà évoqués : ils figurent

souvent l’union des deux époux qui joignent leurs mains droites (dextrarum iunctio), sous l’égide du Christ (solidus de Marcianus et Pulcheria, 451, Glasgow, Hunterian Museum; ceinture

matrimoniale de Dumbarton Oaks Coll.; Kantorowicz, 1960; Vikan, 1990; Iacobini, 1991). En Occident, la figuration du mariage des souverains ne revêt pas une telle importance sociale et politique;

elle est beaucoup plus rare et semble limitée à des manuscrits tels que les Grandes Chroniques de France (Paris, BNF, fr. 2813, f. 344).

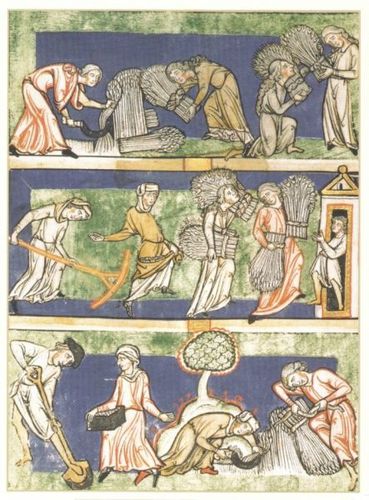

Deux contextes principaux, donnant lieu à la figuration du mariage humain, retiennent surtout l’attention. Il s’agit en

premier lieu de l’illustration des manuscrits juridiques, qui se développe surtout à partir du XIIIe siècle, en particulier dans les Décrétales auxquelles est rattaché le Tractatus de matrimonio

de Raymond de Penafort, et surtout dans le Decretum Gratiani (1130-1150), dont les causae 27 à 36 constituent le premier exposé systématique sur le droit canonique du mariage (Melnikas, 1975).

Tout en illustrant les scénarios complexes d’une casuistique débridée, ces manuscrits fournissent un corpus très abondant et diversifié de figuration des rituels matrimoniaux. D’autre part, le

mariage des personnages bibliques fournit une moisson abondante. Citons par exemple les mariages d’Osée et Gomer (ornant souvent l’initiale du livre de ce prophète), de Tobie et Sarra ou encore

de Booz et Ruth (Bible de Roda, Paris, BNF, lat. 6, II, f. 1), qui le cèdent toutefois en importance à ceux de Moïse et Cippora (mosaïque de Santa Maria Maggiore, Ve siècle; Bible moralisée,

Vienne, ONB, 2554, f. 17v.) et de David et Mikal (Musée de Nicosie, plat en argent provenant de Constantinople, 610-628, où l’iconographie permet d’établir une relation avec le mariage de

l’empereur, conçu comme nouveau David; Frugoni, 1977, Bible Maciejowski, New York, PML, 638, f. 29v., milieu XIIIe siècle).

Dans le domaine néotestamentaire, le mariage de la Vierge et de Joseph revêt une importance toute particulière,

puisqu’il concerne la parenté du Christ et fournit le modèle d’une union chaste (il est donc un enjeu dans la discussion des théologiens et des canonistes sur le rôle respectif du consentement et

de l’union sexuelle dans l’établissement du lien matrimonial; Gold, 1982). Ignoré du Nouveau Testament, l’épisode est rapporté dans les apocryphes (cf. APOCRIFI). D’après les versions les plus

anciennes (Proto-Evangile de Jacques, Evangile du Pseudo-Matthieu), Marie, ne pouvant demeurer dans le Temple une fois atteint l’âge de quatorze ans, bien qu’elle ait fait voeu de chasteté, se

voit confiée à la garde d’un tuteur très âgé. Par la suite, l’épisode décrit un véritable rituel matrimonial, conformément à la version du Liber nativitatis Mariae, amplifiée dans la Légende

dorée de Jacques de Voragine. Si la représentation du mariage de la Vierge et de Joseph apparaît de façon isolée à la fin de l’Antiquité (Le Puy, Musée Crozatier, sarcophage de la fin du IVe

siècle), elle émerge surtout à partir du XIe siècle (Evangéliaire d’Otton III, Munich, Staatsbibl., Clm 4453, f. 28, où la Vierge place ses deux mains entre celles de Joseph; Lectionnaire,

Aartbisschop. Mus., 1053, f. 7; Evangiles, Saint-Omer, BM, 154, f. 1, fin XIè siècle). Tandis qu’en Orient, on représente la Vierge confiée à Joseph, en évitant toute connotation nuptiale (Kiev,

Sainte-Sophie, peintures, milieu XIe siècle), celleci s’affirme au contraire progressivement en Occident (Notre-Dame de Paris, portail Sainte-Anne, 1220-1230; Lafontaine-Dosogne, 1964-65). A

partir de 1300, le thème prend un nouvel essor, dans les livres d’heures et les cycles monumentaux, en particulier en Italie où Giotto renouvelle l’iconographie du Spozalizio (Padoue, Chapelle

Scrovegni; Klapisch-Zuber, 1990). Il montre le rite célébré sous l’autorité du grandprêtre, tandis que Joseph remet l’anneau à Marie (au lieu de la dextrarum iunctio, comme dans le nord de

l’Europe). Son bâton miraculeusement fleuri, qui le désigne comme l’élu de Dieu, est surmonté de la colombe de l’Esprit selon la tradition issue du Liber Nativitatis Mariae, tandis que les autres

hommes, moins chanceux, brisent leurs baguettes. S’inscrivant dans le même schéma, des oeuvres plus tardives (comme à Florence, Santa Croce, chapelle Rinuccini) soulignent davantage encore

l’agressivité des jeunes récusés, évoquant ainsi les rituels du charivari, souvent accomplis lors du remariage d’un veuf.

A travers ces différents contextes, deux gestes principaux s’imposent largement pour signifier le rituel

matrimonial : la dextrarum iunctio; la remise de l’anneau.

Dans l’Antiquité, le geste par lequel les époux unissent leurs mains droites est le signe matrimonial par excellence, tant dans le rituel que dans l’iconographie (Reekmans, 1958);

apparaît alors, en position médiane, Junon ou la déesse Concorde, dans le rôle de la pronuba, qui pose ses mains sur les épaules des conjoints. Repris dans la représentation du mariage impérial

byzantin, avec le Christ pronubus qui s’est substitué aux divinités antiques, le geste symbolise l’union et la concorde entre les époux.

Dans l’art médiéval, de nombreuses variantes sont possibles, qui tiennent à l’identité du pronubus ou à son geste.

S’écartant de la posture antique (mains sur les épaules des époux), il peut prendre un rôle plus actif dans l’accomplissement du rituel, tenant les poignets des deux époux (Décret de Gratien,

Paris, BNF, lat. 3893, f. 285) afin de procéder lui-même à la jonction des mains (Toulouse, Musée Dupuy, coffret d’ivoire, XIVe siècle, mariage de la Vierge, Lafontaine-Dosogne, 1965, fig. 69).

Mais les deux époux peuvent aussi accomplir seuls la dextrarum iunctio (Bible Maciejowski, New York, PML 638, f. 42v., mariage de David et Bethsabée; Décret de Gratien, BAV, Vat. lat. 1374, f.

255v., Bologne, fin XIIIe siècle). La remise de l’anneau, pratiquée tant pour les fiançailles que pour le rituel matrimonial proprement dit, est le second élément fréquemment retenu. Bien attesté

dans le rituel de l’Antiquité tardive, puis au cours du Moyen Age, ce geste ne vient que tardivement concurrencer la dextrarum iunctio dans l’iconographie (Decret de Gratien, BAV, Vat. lat. 1375,

f. 267, Bologne, c. 1300; ainsi que les représentations déjà citée du mariage de la Vierge).

Comme pour la dextrarum iunctio, l’intervention du pronubus peut se faire plus ac tive, apparemment en conformité avec

le rituel tel qu’il se déroule en Italie (Klapisch- Zuber, 1990) : il rapproche alors les mains des époux, afin que l’homme glisse la bague à l’annulaire de sa promise (Heures Visconti, Florence,

BN 397, f. 1 : mariage d’Anne et Joachim; f. 90 : mariage de la Vierge).

D’autres éléments du rituel matrimonial trouvent plus rarement place dans l’image. C’est le cas de la velatio

nuptialis, soit sous sa forme antique, dans laquelle la femme est recouverte d’un voile, signifiant la protection apportée par le mari, soit plutôt selon la version attestée dans les rituels

ecclésiastiques au moins à partir du XIIe siècle (Molin-Mutembé, 1974, n. 2457), et dans laquelle un voile est posé sur les deux époux, symbolisant alors leur union.

En revanche, le couronnement nuptial, qui constitue pourtant dans le mariage byzantin le moment culminant du rituel,

n’a guère laissé de traces, si ce n’est par l’existence de couronnes matrimoniales (Vikan, 1990). On citera toutefois le cas exceptionnel d’une miniature du XIIè siècle figurant le couronnement

matrimonial de l’empereur Constantin VII et de sa femme Hélène (Chronique de Jean Skylitzes, Madrid, BN, cod. 5-3, n. 2, f. 125; Vikan, 1990, fig. 1). Enfin, des éléments importants du rite, tels

que la deductio ad domum par laquelle la femme est conduite à la demeure de son époux, ne semblent pas représentés, mais la phase finale du mariage peut être évoquée par les fêtes et banquets qui

caractérisent les réjouissances nuptiales. De même, il est exceptionnel de voir représenté le serment des époux (Sentences de Pierre Lombard, BAV, Vat. lat., 681, f. 271) ou évoquées dot et

contre-dot (voir toutefois Vidal Mayor, VI, 10, De iure docium, Malibu, Paul Getty Museum, f. 197 v. où, au moment de la dextrarum iunctio, le mari désigne la demeure qu’il donne à sa

femme).

Enfin, on doit souligner que l’iconographie se fait l’écho du processus, lent et partiel, de cléricalisation du rituel

matrimonial. Si le rôle de pronubus peut être tenu par un membre des familles (Saül sur le plat de Nicosie, déjà cité) ou, cas fréquent surtout en Italie, par un notaire (Décret de Gratien, BAV,

Urb. lat. 161, ff. 272 v., 276, 281), un prêtre apparaît de plus en plus souvent en position centrale, qu’il s’agisse de scènes bibliques (comme le mariage de la Vierge) ou d’illustrations

juridiques (Vidal Mayor, ms. cité, f. 197v.). La scène peut d’ailleurs se dérouler ante faciem ecclesiae, conformément à une pratique par laquelle l’Eglise, à défaut de pouvoir imposer un rite

ecclésiastique, cherche du moins à l’inscrire dans sa sphère d’influence (Décret de Gratien, Paris, BNF, lat. 3898, f. 285). Les bénédictions liturgiques (en particulier celle du lit nuptial),

par lesquelles les clercs s’efforcent également de renforcer leur rôle dans le rituel, ne semblent guère représentées, même si l’on peut mentionner une miniature anglaise des Décrétales : tandis

que l’évêque rapproche les mains des époux pour la remise de l’anneau, un diacre tient au-dessus du mari un livre portant l’inscription « Deus Abraham », allusion aux formules liturgiques

invoquant au profit du nouveau couple la fécondité exemplaire du patriarche (Hereford, Cathédrale, ms. O. 7. VII, f. 156, 1250-1260). Enfin, le processus de cléricalisation apparaît plus

clairement encore avec le choix de figurer la messe de mariage, dont on rappelle toutefois qu’elle ne constitue nullement le rite instituant juridiquement l’alliance, mais seulement un complément

facultatif (Décret de Gratien, BAV, Vat. lat. 1389, f. 241, Bologne, c. 1330).

Institution divine du mariage et symbolisme matrimonial.

Si déjà saint Augustin affirmait que l’union conjugale (copula coniugalis) avait été instituée par Dieu au paradis, entre Adam et Eve (De civitate Dei, XIV, 21), l’iconographie du

mariage des premiers parents ne s’en est pas moins constituée très lentement.

Ainsi, à l’exception d’un sarcophage paléochrétien qui montre Adam et Eve, à côté de l’arbre du péché, unis dans le

geste de la dextrarum iunctio (Musée de Velletri, c. 300-320), les cycles figurés du paradis terrestre suivent dans un premier temps Gn 2,22 : Yahvé présente à Adam la compagne qu’il a tirée de

son flanc, sans que la scène ne soit investie d’aucune connotation matrimoniale. Parfois, Yahvé pose la main sur l’épaule d’Eve et semble la pousser vers Adam (Bible de Vivien, Paris, BNF, lat.

1, f. 10v.; c. 846; Porte de Bronze de Hildesheim, c. 1015; Venise, San Marco, mosaïques de l’atrium); ailleurs, Yahvé, placé entre ses deux créatures, désigne Eve à Adam (voûte de l’abbatiale de

Saint-Savin, c. 1100; mosaïques de Monreale).

Une transformation importante intervient au début du XIIIe siècle, lorsque l’on représente véritablement le mariage

d’Adam et Eve (Heimann, 1975). Alors, Yahvé, en position de pronubus, saisit les poignets des deux époux pour accomplir la dextrarum iunctio (Bible moralisée, Vienne, ONB, 2554, f. 2 : « Ici fet

Dex le mariage d’Adam et d’Eve », c. 1220; Freiburg im Br., Cathédrale, portail Nord, c. 1365;

Livre des propriétés des choses, Cambridge, Fitzwilliam Museum, ms. 251, f. 16, c. 1415). Une telle représentation

confère au mariage une origine à la fois divine et édénique. Institué avant la faute, le mariage d’Adam et Eve montre que l’union sexuelle et la procréation peuvent s’accomplir sans péché et

fournit le modèle idéal du mariage chrétien. Les mutations iconographiques font ainsi écho à l’évolution des conceptions cléricales du mariage, à sa valorisation croissante et à l’affirmation de

son caractère sacramentel, qui s’impose fermement au cours du XIIe siècle.

L’union nuptiale du Christ et de l’Eglise constitue une autre référence fondamentale pour le mariage chrétien. Ce thème

trouve sa source chez saint Paul (Ep 5,32), en un passage essentiel où l’union est qualifiée de « sacramentum » (terme qui n’a d’abord que le sens de mystère), avant de se développer largement

dans la patristique. Il se trouve parfois figuré, notamment dans les Bibles moralisées, où il est mis en relation typologique avec le mariage d’Adam et Eve (Oxford, Bodleian, 270b, f. 6; Paris,

BNF, fr. 9561, f. 8, début XIVe siècle). Le mariage entre chrétiens se trouve ainsi justifié par référence à la fois à son origine édénique (Adam et Eve) et à un modèle spirituel parfait (le

Christ et l’Eglise) dont il est le symbole.

Enfin, il faut évoquer l’extrême diffusion du symbolisme matrimonial dans la culture et dans les images médiévales. Les

formes de vies religieuses les plus valorisées sont conçues comme des noces spirituelles : la consécration des vierges est un mariage avec le Christ, qui leur confère le titre de sponsa Christi.

De même que pour l’évêque, qui épouse son église, le rituel décalque celui du mariage, avec la remise de l’anneau, symbole de cette union mystique (Grégoire, 1977). D’autre part, la

représentation du couronnement de la Vierge possède une forte connotation matrimoniale, par ses références au Cantique des Cantiques (Thérel, 1984). De façon générale, ce livre biblique a joué un

rôle très important dans le développement de la symbolique nuptiale, même s’il faut préciser que les représentations du couple Sponsus-Sponsa ne se réfèrent pas aux gestes du mariage (il en va de

même pour l’illustration d’Ap 19 qui montre les noces de l’Agneau et de l’Eglise; cf. APOCALISSE). Enfin, la représentation du mariage mystique avec le Christ est le privilège de certaines

saintes, comme Catherine d’Alexandrie ou Catherine de Sienne qui reçoivent l’anneau de leur époux céleste (cf. CATERINA DA SIENA), tandis que François d’Assise épouse spirituellement Dame

Pauvreté (Assise, Basilique inférieure, fresque giottesque).

Au Moyen Age, la symbolique nuptiale ne saurait être séparée des conceptions du mariage humain. Il importe au contraire

de situer ce dernier entre une conception dépréciative, associant toute forme de sexualité, même vouée à la reproduction humaine, au péché, et la version idéale des noces mystiques qui renverse

la symbolique nuptiale pour signifier le renoncement à tout lien charnel. Entre les deux, s’est progressivement élaboré, dans la diversité des rites et de ses représentations, un modèle chrétien

du mariage, fondé sur une spiritualisation de l’union charnelle.

Jérôme Baschet